определение понятие значение информация система структура принцип слово знак |

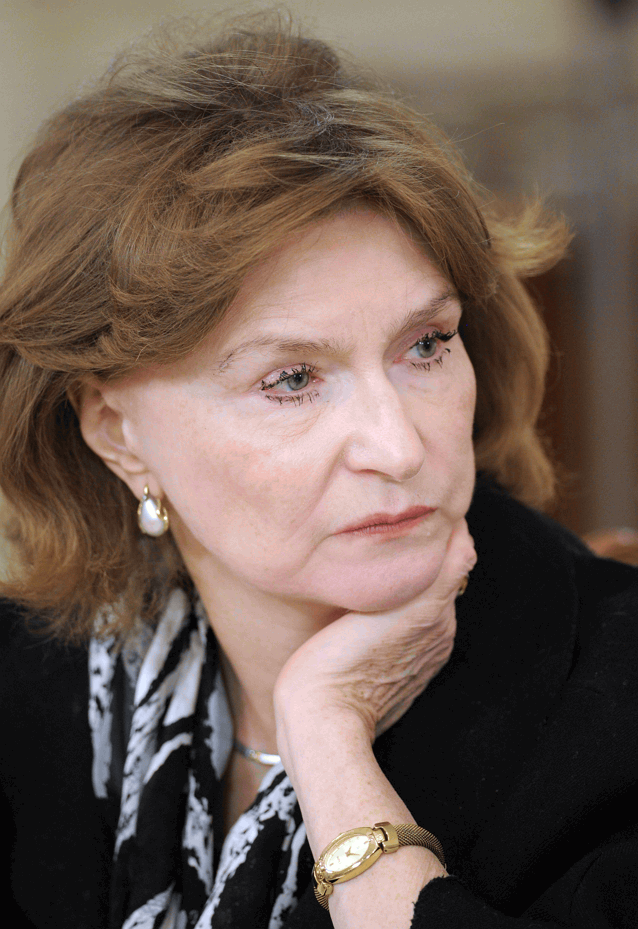

От Точилина Владимира: Автор этой аналитической записки ДЕМОКРАТИЯ, ЛИБЕРАЛИЗМ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - президент парижского отделения Института демократии и сотрудничества Н. А. Нарочницкая. В первой части ЗАПИСКИ - рассматривается эволюция либерализма в Западной Европе, а вторая - посвящена либерализму в России. Сам либерализм зародился, как реакция на злоупотребления властью абсолютных монархов и иерархами Католической церкви и стал идеологией капитализма.

«Либерали́зм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека.» Первые либералы выступали против старых монархических основ государства, так как считали государственное регулирование несправедливым налогом на жизнь, свободу, а главное - на собственность, что сдерживает экономическое развитие. Изначально либерализм исходил из того, что все права должны быть в руках у физических и юридических лиц, а власти в государстве должны только защищать эти права (классический либерализм), но с приходом к власти в западных странах буржуазии - стал преобладать экономический либерализм, а культурный и политический либерализм в эпоху дикого капитализма подвергался давлению. Социальный либерализм, выросший на идеях революционного либерализма, невольно смыкался с марксизмом, но сегодня его выхолостили до либертарианства. Переключение внимания граждан на индивидуализм и права всяческих меньшинств - стало политикой ЭЛИТ западных стран, так как иначе невозможно устранить революционность, генетически присущую социальному либерализму. Поэтому нет ничего странного в том, что государства Запада так увлечены защитой прав человека. При этом на Западе даже не осознают насколько эта позиция ЦИНИЧНО-ХАНЖЕСКАЯ, так как она благополучие Запада есть не причина, а банальное следствие устройства всей системы мирового разделения труда. Но элиты западных стран откровенно эксплуатирую эту ситуацию с неравенством доходов стран, СОЗДАВ ТЕОРИЮ О ЗАВИСИМОСТИ БОГАТСТВА ОТ ЧИСЛА ПРАВ И СВОБОД, что не верно, но стало основой Западу считать себя ПРАВЫМ ПОУЧАТЬ ОСТАЛЬНЫХ. Связав иллюзию связи материального благополучия с государственным устройством - элиты Запада сумели вбить ханжеское мессианство в головы граждан стран золотого миллиард, что является опорой нынешнего принципа западной внешней политики - через упреки в притеснение прав человека - бесцеремонно вмешиваться во внутренние делала других государств. |

|

Иные, лучшие мне надобны права,

иная лучшая потребна мне свобода

(А.С.Пушкин)

27 мая 2005 года Государственная Дума РФ почти единодушно утвердила новую парламентскую структуру – парламентскую «Комиссию по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах».

Создание подобного статусного органа с определенными институциональными и финансовыми возможностями – давно назревший акт, оправдываемый уже очевидной, лежащей на поверхности задачей — защитой попираемых прав соотечественников и русскоязычного населения в Прибалтике и других бывших частях исторического государства Российского.

С другой стороны, Комиссия, используя парламентские связи и рычаги, сможет обобщить и систематизировать позитивный законодательный и правоприменительный опыт других стран, исследовать становление самих критериев успеха и неудач в области прав человека в связи с историческим и социо-культурным контекстом. Это сможет помочь в анализе характера и причин неудовлетворительного положения в ряде областей прав человека в России. Пора исследовать на широком юридическом и социологическом поле, насколько российские несовершенства проистекают из-за грехов законотворческого характера, или находятся в области правоприменения, которая связана уже в большей степени с основами правового сознания, политической и общей культурой.

Однако давно назрела и иная обобщающая и аналитическая работа в этой области. За рубежом давно действуют сотни постоянных и специальных органов и комиссий, общественных правозащитных организаций, которые занимаются исключительно изучением ситуации в области прав человека в других странах и представляют в государственные органы своих стран и в международные организации свои доклады и суждения.

После распада биполярной системы международных отношений и нарушения баланса сил, который вынуждал даже сильнейшие державы и их блоки придерживаться классического международного права, правозащитная тематика очень быстро превратилась в мощный инструмент неприкрытого политического давления в международных отношениях. Что касается международных организаций, то ряд из них, ранее вообще невлиятельных, превратились в самопровозглашенных арбитров, раздающих «аттестаты зрелости» на цивилизованность. Под предлогом защиты прав человека и распространения демократии совершаются гуманитарные интервенции, наносятся превентивные удары по суверенным странам. Международное право, основанное на идее суверенности государства-нации со времен Вестфальского мира 1648 года, скоро станет «факультетом ненужных вещей».

Россия, провозгласившая при выходе из-за железного занавеса доктрину «вхождения в мировое цивилизованное сообщество», тем самым весьма способствовала самопровозглашению Западом единственным «указующим перстом» в этой области. Декларированная капитуляция перед «западными ценностями» как «общечеловеческими» дала право Западу навязывать либеральное толкование прав человека в качестве единственного универсального критерия. Результатом стали необычайная идеологизация внешней политики Европы и резкий всплеск мессианизма во внешнеполитической идеологии США, соединившей с утралиберальной универсалистской риторикой кальвинистскую религиозную идею «нации-искупительницы» и доктрину «божественного предназначения», которые еще во времена грубого империализма Теодора Рузвельта открыто оправдывали экспансию.

Втягивание на ценностное политическое поле Запада чрезвычайно сузило политические возможности России на международной арене, а в области внутриполитического развития общества и государственного строительства не оставляло места сохранению фундамента собственной культуры и национальной традиции. Постсоветское эпигонство произвело миф, будто бы социальная, политическая и экономическая модернизация, в которой так бесспорно нуждается Россия, возможна только при тотальной вестернизации, которая грозит уничтожить смыслообразующее ядро нашей цивилизации и сам импульс к историческому творчеству.

С тех пор Россия находится в положении мальчика для битья, который безуспешно добивался унизительного экзамена на цивилизованность. Запад же использует правозащитную проблематику не только для идеологического (это всего лишь инструмент), но для геополитического и экономического давления на некоммунистическую Россию. И это давление многократно увеличилось по сравнению с давлением на коммунистический СССР. Как только Россия стала «сосредоточиваться», возвращаться к своим культурным и религиозно-философским основам, искать формы самовосстановления и укрепления, восстанавливать контроль над своими ресурсами, ее обвиняют в отступлении от демократии и прав и свобод личности.

Приходится отметить, что та идеологическая элита России, что в упоении «новым мышлением» сдала под флагом прощания с тоталитаризмом и несвободой, позиции России, до сих пор почитает «нецивилизованным» даже слабо возражать против уничтожения уже не только российского великодержавия, но и самой русской исторической личности в ее духовных определениях.

Сопротивление для нее — это возврат к «тоталитаризму», а любая защита национального достоинства, культуры, истории – это «русский фашизм». Но только слепец не увидит за этим клише извечные западные фобии в отношении Православия и России, рядившиеся в разные одежды, но единые для папского Рима и Вольтера, для де Кюстина и К.Маркса, для Ленина с Троцким, но и для кумиров московских либералов А.Сахарова, В.Новодворской, электрификаторов и трубадуров либеральных империй – «царизм», «русский империализм», «филофейство», «византийская схизма», «варварство варягов» и «любовь к рабству».

Однако проблемы России лишь отражает общую тенденцию в мире. Нынешний западный либеральный проект всемирного глобального сверхобщества под глобальным управлением с воинственно-либеральным толкованием прав человека для всех цивилизаций, бросает вызов не только православной России, но и всем великим культурным и национальным традициям человечества.

Изначально подобная тенденция зародилась как проявление универсалистского характера идей «справедливого» мироустройства, что было порождением философии прогресса и западного Просвещения. Двумя детищами их были как коммунизм, так и либерализм – двоюродные братья, а не антиподы. Заметим, обе доктрины проповедуют движение мира к единому общественному идеалу и глобальному сверхобществу на единых политических и ценностных стандартах.

Принципиальный импульс эта тенденция получила после Второй мировой войны в связи с созданием первой универсальной организации – ООН. В Уставе ООН впервые получила воплощение сама идея об общепризнанных международных стандартах в отношениях не только между государствами, но и между людьми внутри государств, признание и соблюдение которых становилось условием и вошло в основополагающие принципы международного права. Следует отметить, тем не менее, что Устав ООН увязывает провозглашение и соблюдение прав человека с такими основными принципами международного права как невмешательство во внутренние дела государств и признание их суверенного равенства. Устав ООН дает согласованный перечень основных прав человека, не давая им содержательного толкования, которое противоречило бы устоям разных культур. Очевидно, что это неслучайно, ибо толкование содержания прав слишком зависит от ценностных критериев различных цивилизаций.

Но идея универсализма породила и иной тип организации – это Совет Европы – организация сугубо идеологическая, созданная для трансформации между-народного права, то есть права между народами в «мирогражданское» или «мировое право» (World Law). Его сегодняшняя роль доказывает, что в него были собраны до «лучших» времен неудавшиеся универсалистские претензии управлять миром на основе «вечных» стандартов, имеющие корни в космополитических и даже антихристианских учениях прошлого. Из этого питательного бульона выросла целая культура мышления «граждан мира». Совет Европы явно был создан как стратегический резерв и долгое время практически оставался за пределами орбиты, в которой обращались все серьезные проблемы и аспекты мировой политики. Пока в мире доминировали классическое международное право и межгосударственные отношения, и влиятельные силы их гарантировали, этот орган не играл никакой роли в международной политике. Но как только идеологическая подготовка сознания позволила подвергнуть сомнению суверенитет государства-нации и продвигать идею глобального управления и «арбитража» наднациональных структур, наступил момент и для Совета Европы.

Наблюдение изнутри за деятельностью Совета Европы и его концептуальной базой не оставляет сомнения, что в нем доминирует не что иное, как крайне-леволиберальное течение философской мысли и почти троцкистский мессианизм насильственного утверждения безрелигиозных и безнациональных стандартов. В программных документах Совета Европы ни разу не употребляется термин суверенитет.

В России почти неизвестно, насколько уничижительной критике и сарказму подвергается Совет Европы и подобные панъевропейские «арбитры» со стороны европейских интеллектуалов-консерваторов, которые могут быть союзниками и соработниками в разработке иных подходов, которые назрели, особенно на фоне провала европейской Конституции на референдумах во Франции и Нидерландах. Оценки этого события весьма поверхностны. На деле это отражение осознанного и интуитивного сопротивления как утрате самобытности и самостоятельности, размыванию национального идентитета, так и отторжение нео-либерального «тоталитаризма» – парадоксального синтеза «обожествления» частной собственности с жесткой регламентацией в области социальной и производственной и тотальной бюрократизацией.

В этом проекте нет места и великой европейской культуре, где — герой – «воплощенный долг», рожденный вовсе не концепцией прав человека и «гражданского общества», а пламенным утверждением христианских ценностей. Субъектом истории в либерализме XXI столетия является уже не нация с общими целями и ценностями бытия, общими представлениями о добре и зле, о грехе и преступлении, рождающая культуру как порождение духа, а, якобы, абстрактный индивид – homo globalis, свободный от ассоциации с какими-либо религиозными и национальными ценностями. Опасность этой тенденции была подмечена выдающимися умами в России и Европы еще в начале ХХ-го века – Ферреро, Шпенглером, К. Леонтьевым, который с великим скепсисом писал о «Европе, которая сама в себе уничтожает все великое, изящное и святое».

Именно поэтому давно назрела наступательная тактика и концептуальная работа в систематизации и типологии прав человека. Обобщение исторического опыта подъема, продвижения и последующей деградации духовных критериев в разработке исторических концепций, а также анализ роли культурного контекста в области прав человека позволили бы разработать отсутствующую методологию сравнительного толкования категорий прав человека в зависимости от религиозно-философских основ сознания в различных цивилизациях мира.

Наряду с вышесказанным, западный опыт и европейская политическая и общая культура — преемственная, не прерванная революциями российского масштаба, дает огромный материал для глубокого изучения. Было бы абсурдным отрицать огромные достижения Европы и Запада в целом в области прав человека, в демократизации сознания и в этике их соблюдения в отношении любого человека.

Но чтобы развивать этот бесспорно положительный опыт на российской почве, необходимо ясно представлять себе культурно-исторический контекст и прежде всего работать в России над общим нравственным оздоровлением общества, невозможным без восстановления его национальных и религиозных ценностей, прежде всего православных — несущих четкое представление о грехе и добродетели, определяющих свободу воли человека – основу потребности в гражданских политических свободах и воспитывающих способность личности к самообузданию, без чего невозможна истинная гражданственность и уважение прав другого человека.

Важнейшей концептуальной и методологической вехой стало бы отделение подлинно демократического направления в понимании прав человека от либерально-тоталитарного навязывания «ценностного нигилизма» современного либерализма. Он выродился в либертарианство – крайнюю форму идеи полной автономности личности от Бога. Этой стадии свойственна утрата связи сначала с нравственными ценностями, прямо вытекающими из религиозных, затем — национальными, затем семейными. Для этого необходимо давно назревшее разграничение понятий демократия и либерализм, что тотально отрицают постсоветские либералы-западники.

Важно также представлять себе историю и классификацию прав человека. В политологии, социологии и науке о политических учениях и правах человека существует деление на три поколения прав человека.

Первое поколение прав человека – это гражданские и политические права – равенство полов, свобода совести, вероисповедания, слова, собраний и политических объединений, равенство перед законом, неприкосновенность жилища, недопустимость несанкционированного ареста и тому подобное. Эти права утвердились после Французской революции в борьбе против абсолютизма, деспотии, злоупотреблений католической церкви, неравенства сословий перед судом. Эти завоевания имеют бесспорную непреходящую ценность и давно стали всеобщими, они включены в Устав ООН.

Второе поколение — это социальные и экономические права. Они утвердились в ХХ веке и нельзя не признавать, что провозглашение их в нашей стране после революции побудило и западные страны идти по этому пути. Это такие права как право на труд, право на жилище, на равную оплату за равный труд, недискриминация по полу, расе, национальности, возрасту, запрет или ограничение детского труда, нормированный рабочий день, пенсии и медицинская помощь. ХХ век дает постоянный импульс к дальнейшему совершенствованию этой категории прав человека.

Эти два поколения прав человека вошли в устав ООН, во Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, а также в Международные пакты о правах человека 1966 года. Надо отметить, что согласование содержания пактов заняло 18 лет, что отражает сложность выработки единых подходов и перечня, не говоря уже о критериях для столь разных цивилизаций и исторических культурных и экономических условий мира. Печально констатировать, что в этой области, в которой Россия была провозвестником, сегодня она отстала серьезным образом. С одной стороны, стагнирующий СССР был неспособен достичь должного материального уровня провозглашаемых гарантий, соответствующего стандартам современного индустриального общества, в то время как Европа неуклонно после войны шла по пути их расширения.

Конституция России 1993 года изъяла многие социальные права и гарантии, а нео-либеральная концепция реформ 90-х годов последовательно обесценила остатки, нанеся по ним последний удар непродуманной монетизацией льгот. Европейская социальная хартия является пока недосягаемым уровнем для России, которая не может ее принять.

Наконец, третье поколение прав человека — то, что вынесено на мессианское знамя нынешней «либертарной революции», с которым выступает Совет Европы. — Это так называемые гуманитарные права, то есть права личности, которые сегодня Запад склонен считать универсальными независимо от ее принадлежности к государству, цивилизации и религиозно-философской системе. Очевидно, что основой таких подходов могла выступить только секулярная доктрина, причем достаточно агрессивно и сознательно изымающая четкие представления о добре и зле, о грехе и добродетели, которые рождаются только из религиозного учения, а затем уже передаются из поколения в поколение вне зависимости от осознанного отношения человека к вере. Один из столпов либеральной философии Ф.Хайек прямо постулировал «абсолютную автномность личности во всех ее проявлениях, какими бы экстравагантными они ни были». Это полное отрицание понятия греха, без которого нет абсолютной морали.

Под прикрытием триады свободы, равенства и братства, неосуществимой вкупе без Бога, в ХХI веке получает новый импульс недооцененный по своей угрозе христианской цивилизации тезис Французской революции: “laissez passer, laissez faire” — “пропустите всюду, не мешайте действовать”, “что не запрещено — дозволено”. С этим ключом “свобода” — в том числе совести — это уже не бесспорное право на творчество и сомнение, это признание порока и добродетели, истины и лжи, добра и зла равночестными.

Провозглашая единое “постхристианское» общество, «Европа Петра», похоже, отрекается уже от себя самой, от собственного великого прошлого и исполинской культуры. Ее героика и идеал, романтизм и даже декартово сомнение и “безумство гибельной свободы” — все это изначально задано христианским духом. Ныне “суверенным” в плену плоти и гордыни индивидам чужды “страсти души”, их удел — «эгоизм и нарциссизм», как цинично определил философ и теоретик будущего мира как “царства Банка” Ж. Аттали. Но что могут дать “универсальные права человека”, если чуть ли не главным из них современное либертарианство объявляет право на отрицание всех истин и на благоустроенную несопричастность борьбе добра и зла.

В проекте Европейской Конвенции в разделе «ценности» вообще не перечислены оные – а лишь функциональные условия для их исповедания – именно только этим и являются «священные коровы» либерализма ХХI века — тезисы о «правах человека», свободе и «демократии». Без указания, для чего даны эти права, они являются не чем иным как провозглашением права не иметь никакого нравственного целеполагания жизни и истории.

Европейская конституция — скучнейший образчик творчества либерального «госплана», рассматривающая Европу как гигантское хозяйственное предприятие, подчиненное задаче оптимизации и унификации потребностей. Так для чего же Европе Петра нужна Свобода? Для того, чтобы «гнать перед собой врагов, грабить их имущество, любоваться слезами близких им людей, целуя их жен и дочерей”, как определил высшее благо на земле Чингизхан в завещании? Или для «возвращения на свою звездную родину (Платон)? Для того, чтобы искать Спасение и «алкать и жаждать правды» (Нагорная проповедь)? Или для того, чтобы признать красоту и уродство, грех и добродетель, добро и зло равночестными и проявлениями суверенной личности? Не тем волновалась Европа в те периоды, когда она возрастала и являла миру великую культуру и великие державы.

Именно эта категория прав человека вызывают весьма различное толкование в разных цивилизациях, ибо в них нет единого толкования что есть человек! Именно эта категория прав человека вступает в конфликт с нравственными устоями, которые не поддаются формализации в конституциях, не только в православной России, но и в Европе, где европейские консерваторы обоснованно бьют тревогу по поводу гибели великой европейской апостольско-христианской традиции.

Однако проповедники «либеральной свободы» в Европе и в России нападают на любые ограничения «свободы», представляя это подавлением прав на «информацию», на «выбор», на «свободу творчества», с большевистской ненавистью обрушиваются особенно на христианство, которое составляет незаменимый источник развития духовных сил личности. Отставка комиссара ЕС Р.Бутилльоне, осмелившегося высказать зафиксированное в каноническом Писании суждение о грехе, освистанного левыми, прежде всего либералами (которых почему-то в России именуют правыми!) весьма показательна как и истерика по поводу решения суда об оскорблении религиозных чувств в связи со скандальной выставкой в Москве, где совершалось глумление над иконами.

Нельзя не заметить, что все чаще воинствующе либертарное толкование свободы и прав личности вступает в противоречие с первым поколением прав человека, то есть наступает на саму основу демократии – право на свободу вероисповедания, свободу совести и мнений. Ибо с либертарной точки зрения христианин уже не имеет права даже высказывать суждение, которое есть часть вероучения. Происходит это не где-нибудь, а в Европе!

Даже беглый анализ трех поколений прав человека показывает, что первое из них относится к понятию демократия, второе – к понятию социального государства, кстати, вытекающего из евангельских заповедей «обуть, одеть и накормить ближнего», а третье – к либерализму. Демократия – это категория институциональная, функциональная, категория формы. Еще выдающийся немецкий философ права К.Шмитт подметил, что демократия «не имеет ценностного содержания и есть только форма организации». Она не требует единства мировоззрения и может осуществляться с участием разных идеологий. Только поэтому демократия и стала оптимальным механизмом в плюралистическом обществе без единого идеала.

Опыт применения демократии в ХХ веке демонстрирует массовое и достаточно успешное внедрение демократических конституций и институтов на всех континентах, что позволяет признать ее универсализм.

Но либерализм – это философия, мировоззрение, определяющее ценностное наполнение категорий гуманитарных прав человека. На ранней стадии он восставал против принудительно религиозного государства, в котором бесспорно ложно увязывались как, якобы, богоустановленные — сословное неравенство и внеэкономические основы общественной иерархии. Сегодня все заметнее тревожные симптомы вырождения либерализма в либертарианство, которое становится нетерпимым к иным мировоззрениям, к любой традиции. Тоталитарное навязывание либеральных ценностей, вернее ценностного нигилизма – есть история без нравственного целеполагания.

Смысл человеческой истории в современном неолиберализме и его универсалистском проекте сознательно уничтожается. Современныое либертарианство – порывает с собственным родовым гнездом – проектом Просвещения. Изначальный либерализм вырос из ощущения универсальности человеческого бытия и единства истории в человеческом сознании, рожденном нравственным напряжением христианства в противовес языческим и пантеистическим представлениями о круговороте иллюзорных вещей, о бесконечных эманациях, фазах, ионах, в которых не имеет ценности единственность и неповторимость человеческого бытия, а значит историческое развитие.

Новый этический и исторический нигилизм – это философия конца истории. Она парадоксально соединена с традиционными задачами «Realpolitik» стран, ранее принадлежавших к великой европейской культуре. Это обращает результаты их побед – овладение новыми геополитическими пространствами, приток финансов и неосязаемых активов, — результаты, ранее служившие, среди прочего, мощному католическому культуртрегерству Европы Петра, в средство уничтожения самой европейской цивилизации.

В постсоветской либеральном сознании во многом из-за оторванности от подлинной культуры, утвердился также миф, будто культура вообще не связана с религиозно-философским основанием, а зависит исключительно от свободы личности. Но именно импотенция культуры в наше время, когда «свободный индивид» на деле попадает в плен плоти и гордыни, исповедуя гедонизм для тела и нарциссизм для души, подтверждает давнюю богословскую истину: зло – не сущно и не имеет потенциала ни к творению, ни к творчеству. Его псевдосуществование – в коррупции добра. Только великие табу рождали великую культуру, которая порождена грандиозным испытанием свободной воли человека, мечущейся между соблазнами зла и ощущением долга перед Богом и людьми в отношении добра.

Но представления о добре и зле, о месте и роли человека на земле, о конечности или бесконечности его жизни и души вытекают из религиозных учений. Именно поэтому разные цивилизации родили разные этику взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей, разные представления о долге власти и гражданина, разные типы государственности, разную философию права, которая зиждется на идее тождества греха и преступления. Поэтому закон – правовая норма всегда следует за суждением нравственного – изначально религиозного канона. Прежде чем сформулировать меру вины и меру наказания, нужно считать поступок плохим.

В Документах ООН неслучайно с большим трудом на основе суверенного равенства государств и цивилизаций всегда шла выработка даже стандартных минимальных правил в отношении таких, казалось бы, очевидных грехов, как жестокое обращение с заключенными. Но понятие жестокости различается в цивилизациях, а, скажем, личная жестокость и ненависть стражника к узнику, считающаяся грехом в христианской цивилизации, отнюдь не расценивается таковой в ряде восточных систем. Поэтому так различны представления о многих вещах в индуизме, в исламе, в христианской цивилизации.

Юридическая наука уже с 70-х годов обслуживает переход международного права к концептуальной основы суверенности государства-нации к всемирным либертарным стандартам. Хотя суверенитет всегда являлся признаком госдураства, а не качеством приобретаемым по мере признания кем-то его цивилизованным. Британский политолог Эйкхерст уже давно сетовал, что Устав ООН и международное право разработали корпус норм, «запрещающих государствам плохо обращаться с отдельными людьми», но одновременно ограничили, (ранее почти неограниченное) право государствам применять силу».[1] Это ли не сожаления о том, что Устав ООН запрещает «гуманитарные интервенции»? Но ООН – не мировое правительство. Ее Устав концептуально пронизан принципом суверенности, его статьи и нормы не носят запретительного характера, за исключением раздела об угрозе международному миру. Подлежащему ведению Совета Безопасности.

Полезно привести выдержку из основополагающей Статьи I — «Цели и принципы».

Статья 2 (4) гласит, что «все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются (курсив Н.Н.) в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства…» — Именно политическая независимость, то есть право жить по своим критериям не должна становится объектом вмешательства.

Генеральная Ассамблея не требует, а лишь «призывает» государства-члены, правительства, «предлагает». Запретительная норма предполагает наличие единых критериев «плохого обращения», которое по-разному трактуется в разных культурах и цивилизациях и странах с разным уровнем экономического развития. Даже, казалось бы, в такой области как «пытки и жестокое обращение в тюрьмах» выработка критериев весьма сложна. В Третьем комитете ГА ООН и его документах в течение десятилетий шла нелегкая выработка так называемых «минимальных стандартных правил» и соответствующей Конвенции. Можно привести пример стиля резолюций ООН в области прав человека: «Генеральная Ассамблея… напоминая об обширной системе международных стандартов в области прав человека, … признавая также, что установление стандартов должно осуществляться при надлежащей подготовке… 1. призывает государства-члены и органы ООН уделять первоочередное внимание применению существующих международных стандартов в области прав человека…, …4. предлагает государствам-членам и органам ООН учитывать нижеследующие руководящие принципы при разработке…».[2]

Современный либеральный проект, навязывающий в качестве универсального свое толкование многих гуманитарных прав человека, нуждается в пристальном анализе, ибо потенциально угрожает демократии. Однако миф, будто истинная демократия может быть только либеральной, стал «священной коровой» постсоветских либертариев, что абсурдно в отношении термина Аристотеля и Полиция, описанного двадцать два столетия назад. Российская «политология» даже не различает эти понятия.

Очевидно, что впереди очень сложная работа, которая столкнется и с яростным сопротивлением, и с объективными трудностями классификации, и с застывшими стереотипами. Однако именно такая работа необходима сейчас не только России, чтобы выйти из пут комплекса неполноценности, но и самой Европе.

доктор исторических наук,

Президент Фонда исторической перспективы,

Председатель Комиссии ГосДумы РФ по изучению

практики обеспечения прав человека и основных свобод,

контролю за их обеспечением в иностранных государствах

[1] Intervention in World Politics. Ed. by Hedley Bull. Oxford. 1984, pp. 2, 10-11, 95.

[2] Резолюция ГА 41/120. Установление международных стандартов в области прав человека. Резолюции и решения принятые Генеральной Ассамблеей на сорок первой сессии. 16 сентября – 19 декабря 1986. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок первая сессия. Дополнение N 53/ (A/41/53). Нью-Йорк. 1987. стр. 221.