Репликатор в биологии

18.10.2022. Репликатор в эволюционной теории. Новая российская экономическая теория использует те же слова, включая и слово репликатор, которые используют марксизм и экономикс, как в англосаксонских странах называется неоклассическая экономическая теория. При этом любое определение репликатора является маленькой гипотезой, доказательством которой является эмпирическая практика многих людей. В разных теориях термин репликатор поднимает свой ряд ассоциаций, который я пытаюсь зафиксировать путем перепечатки текста репликатор в словаре с сайта ВикипедиЯ, как отражающего самое распространенное в мире значение слова репликатор. Сохраняю ортодоксальное описание репликатора не только потому, что НЕОКОНОМИКА строится как научно-исследовательская программа, сколько потому, что понятие репликатора, оставаясь допущением, благодаря уже своему употреблению попадает в твердое ядро фактически в качестве аксиомы. В экономикс теория репликатора использовалась для обоснования теории предельной полезности, то НЕОКОНОМИКА (как называется новая экономическая теория) считает теорию принятия решений исключительно психологической, что и заставляет меня произвести критику репликатор в википедии.

неоклассическая экономическая теория (economics) vs политическая экономия | |

стадиальная концепция теория единиц человечества теория эволюции

| марксистская политическая экономия мир-системная концепция |

Репликация в биологии

Давным давно в латинском языке появилось слово replicare со значениями «разворачивать, отгибать; отражать; возражать» (восходящее к праиндоевр. *plek- «плести, скручивать»), от которого уже в итальянском языке произошло слово replica, среди значений которого было «повторение», что позволило уже русскому слову реплика иметь значения - «копия, повторение, дубликат». Селекционеры в Европе, в первую очередь, занимавшиеся гибридизацией растений, в тех случаях, когда потомки сохраняли свойства своих родителей - стали использовать в отношении следующих поколений термины со значением ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, конечно, восходящие к латинскому слову replicatio, от которого в разных языках и произошли термины, например, в английском языке replication, а в русском языке - репликация, значением которых было - повторение потомками свойств родителей.

То есть вопросами наследственности люди интересовались еще с доисторических времен, и в экспериментах по селекции или гибридизации - в отношении последующего поколения применялся термин replication со значением копия, если потомки сохраняли свойства родителей. И хотя люди практическим путем с незапамятных времен производили селекцию животных, добиваясь усиления полезных свойств в новых породах домашних животных, сами законы наследственности были открыты только во второй половине 19 века, и так случилось, что их открытие - на основе статистических наблюдений - почти совпало с открытием причин биологической эволюции. И слово репликация стало термином теории эволюции, но, при этом его значение коренным образом изменилось. Сегодня РЕПЛИКАЦИЯ в биологии означает не точное копирование, как то по смыслу подразумевало слово ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, а воспроизводство или копирование признаков родителей с некими изменениями, вызванными мутацией генов.

Репликатор в теории эволюции

Считается, что биологическая эволюция была окончательно обоснована в книге «Происхождение видов путём естественного отбора», которую Чарлза Дарвин издал в 1859 году. В то время эволюция представлялась как макроэволюция - то есть в виде появления новых видов из исходных, как появление у части популяции животных одного вида (как правило, на некой ограниченной территории) некие изменений, и этот процесс в конце концов приводит к невозможности скрещивания между представителями этой измененной частью популяции с представителями исходного вида. Тогда возникшая измененная популяция получает статус нового вида. а все заметные промежуточные формы называются подвидами. Но до времени открытия механизма наследственность не было никакой возможности описать механизм этих изменений, которые наблюдать можно было лишь при сравнении поколений отстоящих друг от друга во времени, тогда как всем было очевидно, что изменения происходили на уровне отдельных особей.

И хотя после Дарвина ученые стали рассматривать формирование нового вида как передачу по наследству кроме базовых - некие индивидуальные и групповые изменений, но это накопление изменений происходило в череде последующих поколений животных, при том что последующее не отличалось кардинально от предыдущего. Такой постепенный ход передачи наследственности - как базовой, так и изменений, накапливающихся с поколениями - выглядел как ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, которому - как слову - соответствовало слово в латинском языке

Естественно, что субъект микроэволюции получил название РЕПЛИКАТОР.

***

Репликация (вычислительная техника) |

Источник: статья в Википедии Репликация (вычислительная техника) |

Репликация (англ. replication) — механизм синхронизации содержимого нескольких копий объекта (например, содержимого базы данных). Репликация — это процесс, под которым понимается копирование данных из одного источника на другой (или на множество других) и наоборот. При репликации изменения, сделанные в одной копии объекта, могут быть распространены в другие копии. |

***

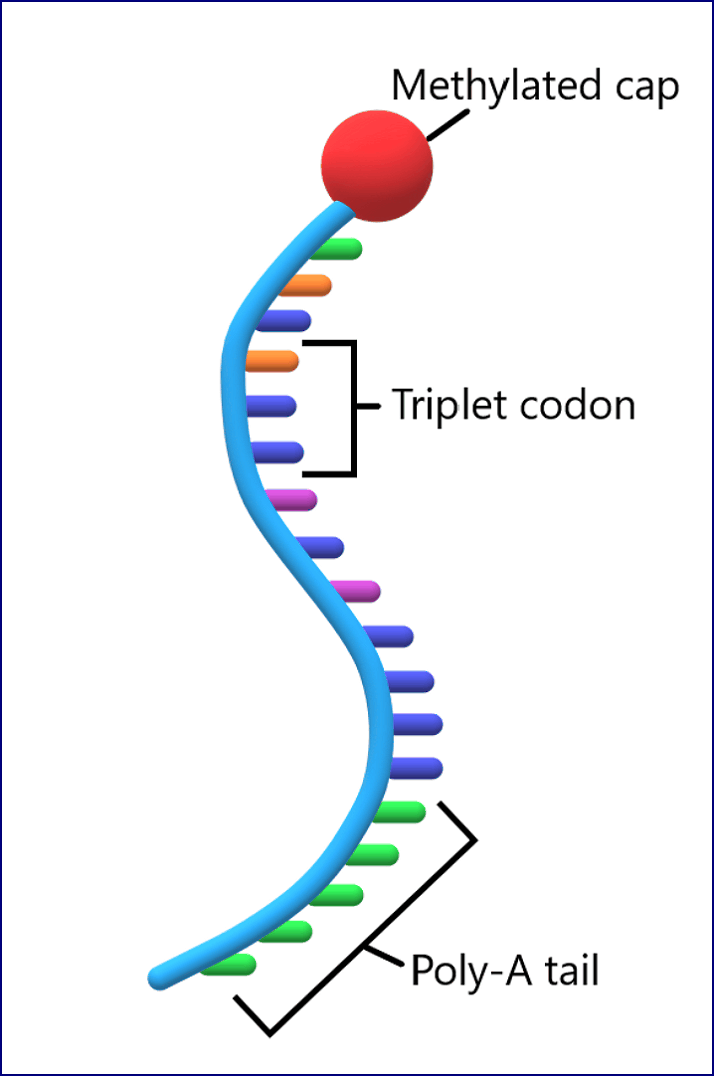

Репликация ДНК |

Источник: статья в Википедии Репликация ДНК |

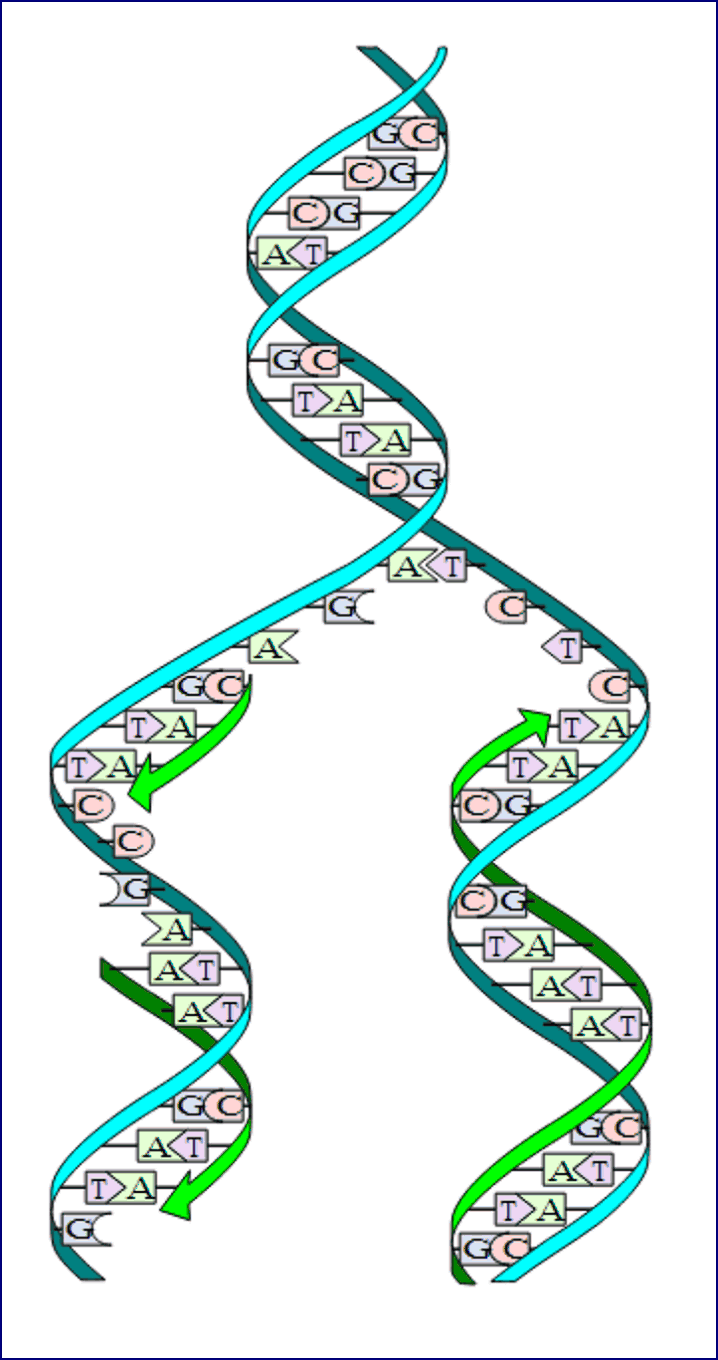

Репликация (от лат. replicatio — возобновление) — процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молекулы ДНК. |

Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК — синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой — образование двух молекул ДНК из одной. |

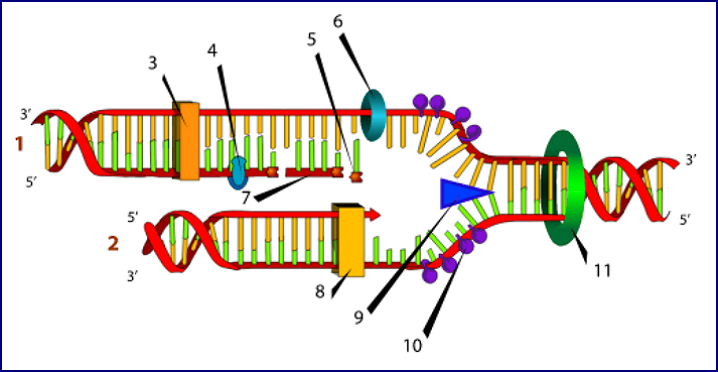

Схематическое изображение процесса репликации, цифрами отмечены: (1) запаздывающая нить, (2) лидирующая нить, (3) ДНК-полимераза (Polα), (4) ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) праймаза, (7) фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза (Polδ), (9) хеликаза, (10) белки, связывающие одноцепочечную ДНК, (11) топоизомераза |

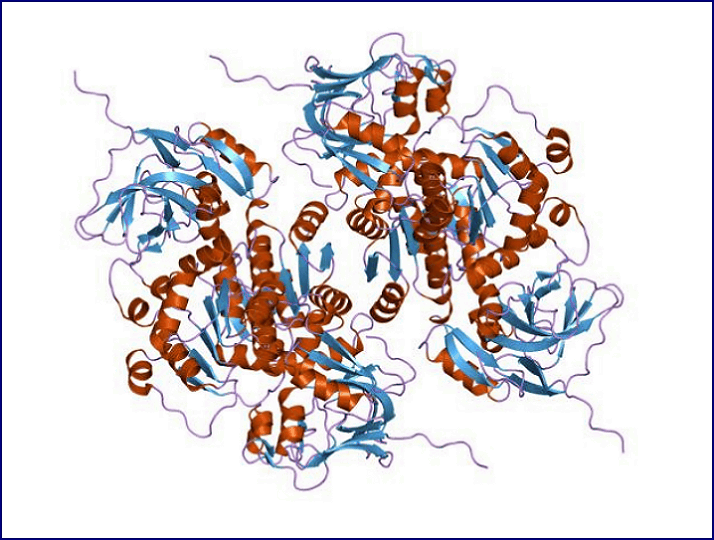

Репликацию ДНК осуществляет сложный комплекс, состоящий из 15—20 различных белков-ферментов, называемый реплисомой [1]. С помощью специальных ферментов двойная спираль материнской ДНК расплетается на две нити, на каждой образовавшейся нити достраивается вторая нить, образуя две идентичных дочерних молекулы ДНК, которые затем скручиваются в отдельные спирали. В ходе последующего деления материнской клетки каждая дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечивает точную передачу генетической информации из поколения в поколение. |

***

|

Александр Марков о репликаторах |

Лекция Александра Маркова: "Что такое эволюция и как ее изучают" Первая лекция курса "Введение в эволюционную биологию" (//arhe.msk.ru/?cat=456) состоялась в Культурно-просветительском центре "Архэ" 27 сентября 2017 года. |

Лектор: Марков Александр Владимирович, доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, популяризатор науки. Лауреат (2011 год) главной в России премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Лауреат (2015 год) премии «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в категории «Популяризатор года» Далее цитата из презентации к лекции: Репликаторы - объекты, эволюционирующие «по Дарвину»Репликатор должен обладать четырьмя свойствами:

Иными словами, изменчивость должна быть хотя бы отчасти наследственной. Условия, необходимые для эволюции:

• Для жизни, искусственно созданной каким-нибудь разумным существом, хватило бы первого пункта. Для жизни, способной к саморазвитию, нужны все 4.• Объекты, обладающие этими св-вами, называются репликаторами. Другие формулировки того же самого:

|

Если объект тем или иным способом (напр., путем химического катализа) содействует производству собственных копий («размножение»); если копирование не является абсолютно точным («изменчивость»), но всё же достаточно точным, чтобы в череде поколений происходило устойчивое воспроизведение свойств объекта, причем не только «общеродовых», но и индивидуальных («наследственность»), и если, наконец, какие-то из наследственных различий влияют на эффективность размножения («отбор»), то такой объект является полноценным репликатором, который не может не эволюционировать «по Дарвину». |

Рабочее определение жизни (NASA): Будем считать живой любую химическую систему, обладающую свойствами репликатора. |

Александр Марков «Природа» №1 |

В настоящее время «творческие способности» дарвиновской эволюции хорошо известны биологам. Однако до сих пор ведется активный поиск ее стартовой точки, точнее, первого репликатора (от лат. replicatio — возобновление, повторение), с появлением которого задача объяснения дальнейшего развития эволюционирующих систем принципиально упрощается. Как же без помощи естественного отбора мог появиться первый репликатор? Репликаторы — это объекты, которые не только способны «размножаться» (производить собственные копии тем или иным способом, например путем химического катализа), но и должны обладать наследственной изменчивостью. Иными словами, копирование некоего объекта должно быть не абсолютным, но все же достаточно точным, чтобы в череде поколений устойчиво воспроизводились его свойства (причем не только «общеродовые», но и индивидуальные) и при этом какие-то из наследственных различий влияли бы на эффективность размножения. Еще в 1968 г. американский микробиолог К. Везе впервые предположил, что жизнь могла возникнуть на основе самореплицирующейся РНК, а спустя два десятилетия его знаменитый соотечественник У. Гилберт, получивший в 1980 г. Нобелевскую премию по химии за метод секвенирования ДНК, обосновал гипотезу «мира РНК». К настоящему времени эта гипотеза стала наиболее экспериментально обоснованной моделью происхождения жизни из неживой материи (абиогенеза). |